翼菲自动化科技有限公司的创始人张赛,是目前在自动化领域最炙手可热的青年才俊。两年前,他刚被《财富》杂志评选为“40 under 40”商界精英。2021年,他创立的翼菲自动化被国家工信部颁发了专精特新“小巨人”企业的荣誉称号,今年又再次入选了国家重点支持小巨人名单。

翼菲是做并联机器人起家的,在【泉果无限对话】的分享中,张赛特别提到了为翼菲设立的Slogan:The Unparalleled Parallel Robot,用英文的“谐音梗”表达出翼菲走向更广阔的舞台的雄心和专注——做无与伦比的并联机器人。

过去五年,疫情引起的劳动力短缺和工资上升,使得工业机器人领域迎来了高速增长。中国其实在数年以前已经成为了世界第一大机器人消费国。根据中商产业研究院的报告,中国工业机器人的销量以每年23.88%的速度在增长,远超国际平均水平。2021年,全球出货44万台机器人,中国就购买了24.8万台,相当于全球新增机器人市场的50%以上是由中国贡献的。

他还提到,和大家以为的“机器人会抢人类工作”的认识不同,至少他在中国市场上看到的,机器人所解决的,都是企业招不到人来做的工作,是人不能干、不愿干的工作。中国的工业机器人,更多是作为人力的延展和补充。

张赛的雄心既来自于作为一名中国工业机器人专家的使命感,也有自己的“热爱”作为基础支撑。他开玩笑说,“每个男孩心中都住着一个机器人”,他和每一个80后的男孩子一样,超级迷恋变形金刚,只不过,他走得更远一些,真的把做机器人这件事,变成自己的事业。

张赛说,现在翼菲的部门和办公室都是用变形金刚来命名的,比如总经办叫做Unicron(宇宙大帝),还有部门叫做Bumblebee(大黄蜂)、Megatron(威震天)……因为梦想是最好的导师,正是因为这个梦想,才能吸引更多同路人加入翼菲,驱动大家走到今天。

张赛还觉得,自己是一个被创业耽误的相声演员。他以“说相声”般极强的语言功底,将工业机器人的现状与趋势深入浅出地娓娓道来。张赛指出,中国工业机器人在轻工行业渗透率还不足10%,有广阔的市场空间,国产替代和自主可控是一个明显趋势。工业机器人,正在从解决人“不能干”的事情,转而解决人“不愿干”的事情。

【嘉宾介绍】

张 赛

翼菲自动化创始人,本科毕业于清华大学热能工程专业,后赴美至哥伦比亚大学攻读机械工程硕士,从此与机器人结下不解之缘。2012年创办翼菲自动化,专注于轻量级高速工业机器人研发。2020年张赛入选《财富》“40 under 40”商界精英。2021年,翼菲自动化被国家工信部颁发了专精特新“小巨人”企业的荣誉称号,今年又入选了国家重点支持小巨人名单。

以下为演讲精选实录:

我本身是济南人,在清华读了四年之后,去了美国哥伦比亚大学读机械工程,就跟机器人结下了不解之缘,其实每个男孩子心目中都住着一个机器人,所以我在从哥大毕业之后,回深圳工作五年,2012年辞掉工作,回到家乡济南,创立了翼菲自动化,做工业机器人,真正的把自己的兴趣爱好变成了事业,我称之为可以“名正言顺地不务正业”,这件事情特别的幸福,所以一直坚持到现在,已经十年了,今年六月底,我们公司刚过了十周年的生日。

我分享的题目是:机器人是一门艺术。为什么会把机器人定义成一门艺术?

首先,机器人不光是大家印象中刻板的样子。其实机器人可以非常的艺术,比如说机器人可以像蜻蜓一样挥舞着翅膀,翅展迎风,在空中自由自在地翱翔;也可以像鱼一样背生双鳍,鱼翔浅底,在水中自由自在地遨游。也可以灵活地操控工具,非常精准的力劈万物。机器人也可以在与世界冠军的对决当中,不落下风。也可以像波士顿动力的机器人一样载歌载舞,变成一个视觉的享受。也可以像达芬奇的单孔手术机器人,在一个25毫米的孔径当中,伸出四个机械臂,自由的操作。总之机器人也可以心有猛虎而细嗅蔷薇。

图1. 有艺术感的机器人

数据来源: 张赛泉果基金内部分享资料

另一个原因可以从艺术的英文说起——ARTS。因为ARTS可以被拆分成AI加Robot加Total solution,所以说Robotics is Arts就是等于AI加Robot加Total Solution。顺便说一句,我已经把这句话申请广告语了,这句话以后就属于翼菲了,别人不能随便用这句话。

图2. 机器人也是艺术(ARTS)

数据来源: 张赛泉果基金内部分享资料

图中的三个词其实对应了机器人行业的三个类型的公司:

AI:

上游做核心零部件的公司

Robot:

中游做机器人本体的公司

Total Solution:

下游做系统集成,即解决方案的公司。

这三个层级的公司构成了整个机器人的系统。所以机器人行业是一个非常综合,并且纵向垂直的领域。下面我会按这三个层级来一一介绍。

01、AI:计算、感知、认知

“拿大脑打比方。首先“计算智能”使大脑拥有了足够多的皮层、足够多的算力。接下来,“感知智能”拓展了五感,感知到各种各样周边的信息。之后,“认知智能”,也就是靠大脑的运算过程,得出解决方案。”

AI(人工智能)主要体现为三个方面:计算智能、感知智能及认知智能。三种智能方式相辅相成,互为依存和递进关系。

图3. AI的三个方面

数据来源: 张赛泉果基金内部分享资料

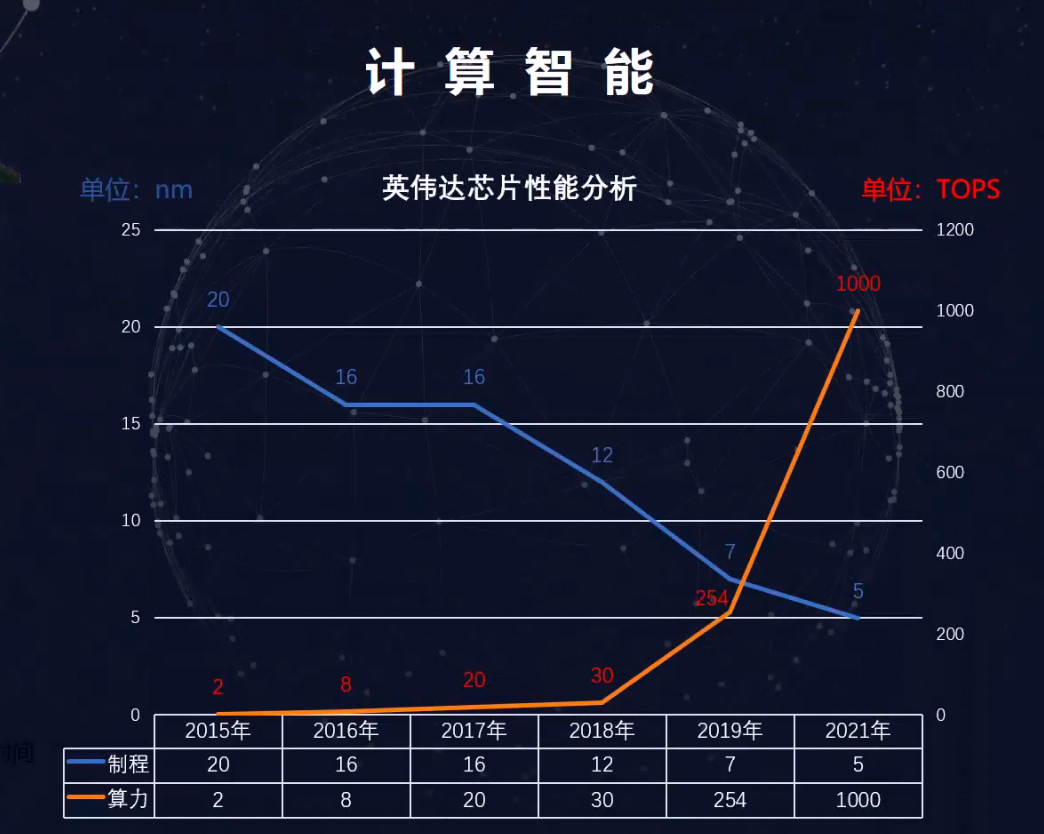

计算智能是一切的基础,也就是算力。

只有具备一定的算力,才有可能去搭建更多稳定的系统。以英伟达芯片为例,从2015年到2021年它的芯片技术已经从20纳米提升到了5纳米,根据它未来的计划,可以一直做到0.8纳米。他的算力也是从2015年的2TOPS到了2021年的1000TOPS。

* TOPS是算力单位,为Tera Operations Per Second的缩写,1TOPS代表处理器每秒钟可进行一万亿次(10^12)操作。

图4. 算力提速:英伟达芯片性能分析

数据来源: 张赛泉果基金内部分享资料

感知智能的关键在于实现不同传感器的融合性。传感器现在除了基础五感,还有压力传感、距离传感、位移传感等等。多个传感器的融合有如下优势:

(1) 冗余提升稳定性:

多个传感器可以产生信息的冗余,单个传感器失效就不会对整体造成致命影响。

(2) 处理信息更及时:

各个传感器的处理过程相对独立,所以整个过程可采用并行处理的机制,使得信息处理更加及时。

(3) 实现信息互补性:

不同种类的传感器可以提供不同性质的信息,为决策提供多种维度。

(4) 处理成本更低廉:

多传感器的融合还可以降低信息处理的成本。比如为实现3D视觉感应,如果只用3D相机一种设备,成本还是非常高的。但是如果只是为了获取一个Z轴坐标,其实可以通过2D相机再配合一个测距传感器,这样就可以大大降低获取三维坐标的成本。

什么是认知智能呢?

拿大脑打比方,首先“计算智能”使大脑拥有了足够多的皮层、足够多的算力。接下来,“感知智能”拓展了五感,感知到各种各样周边的信息。之后就要靠大脑的运算过程,也就是“认知智能”得出解决方案。认知智能是指机器具有主动思考和理解的能力,不用人类事先编程就可以实现自我学习,有目的推理并与人类自然交互。

这些年也发展出了各种各样人工智能的算法,比如思维树、线性回归、最小值,也包含现在谈论最广泛的神经网络等等。各种各样的智能算法使得机器人在得到了周边的信息之后,能够快速经过大脑的处理,并得到一个相关的解决方案和决策。

具体到工业机器人,AI层面主要集中在机器人的“大脑”,我们称之为控制器。我们做的事情,就是把机器人的大脑与机器人的相关算法进行一些深度的结合,并且使大脑除了控制机器人本身,还可以控制一些其他的外部设备,比如工业相机、传送带等一些工业设备。我们都可以用一个大脑一起协同起来,使整个的运行效率更加高效。

02 无与伦比的并联机器人

“我们2012年刚创业的时候,作为一家名不见经传的公司,如何与世界巨头和国内的公司竞争呢?如果我们一举杀入到串联机器人领域,是没有什么竞争优势的,所以我们另辟蹊径,选择了一个小众的市场。”

我们2012年刚创业的时候,作为一家名不见经传的公司,如何与世界巨头和国内的公司竞争呢?我们另辟蹊径,选择了一个小众的市场,切入到工业机器人领域。2012年公司成立的时候,我们选择以并联机器人起家。并联机器人的特点就是速度特别快。所以如果用在一些轻载高速的场景下,并联机器人是特别适合的机器人类型。

所以我们现在给自己的slogan 就是“The Unparalleled Parallel Robot”,做无与伦比的并联机器人。

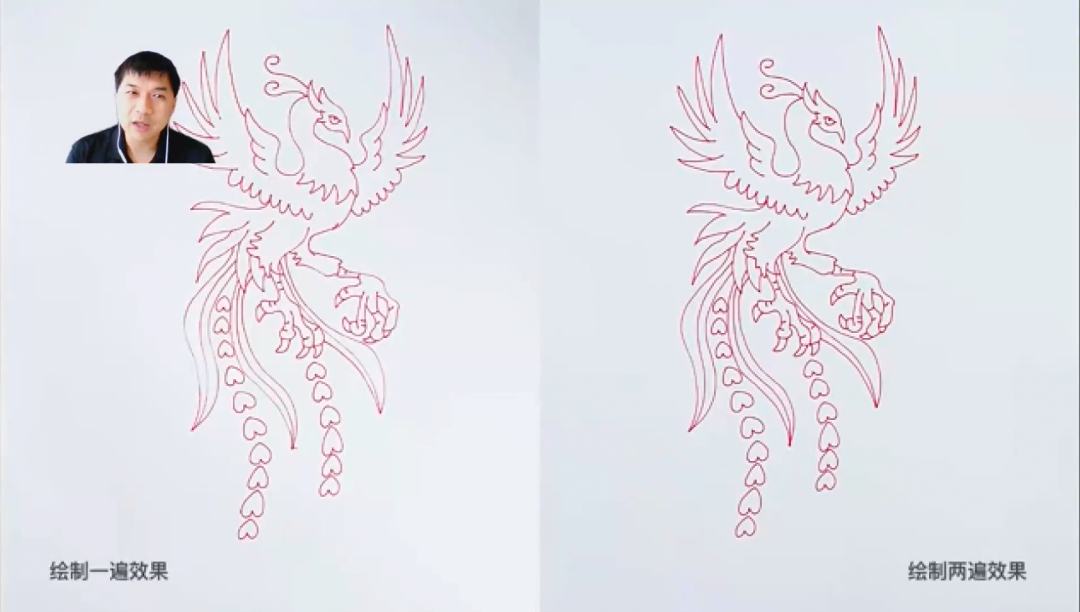

我们开发了桌面级的Scara机器人,它的特点是部署比较简单方便。我们用它画了一个凤凰,凤凰这个图相对来说是比较复杂的。通过画这个图,来展现我们机器人对于轨迹规划的能力。下面图中大家可以看到,机器人以非常流畅的线条弧度完成了这幅画作,同时,我们为了验证轨迹重复精度,让机器人又重新画了一遍,两遍画的轨迹基本上是一致的,这就证明了机器人在全轨迹当中的重复定位精度是非常好的。

图5. 精度对比: 两次绘制轨迹吻合程度

数据来源: 张赛泉果基金内部分享资料

我们也开发了这种小六轴机器人,用它来做很多应用。比如说这个应用就是“混合拆垛”。大家可以看到这个垛型当中,有各种各样颜色、大小不同的盒子,我们通过3D视觉识别出这些盒子,并通过深度学习把它们进行分类,然后引导机器人自动把它拆开。

图6. “混合拆垛”机器人示例

数据来源: 张赛泉果基金内部分享资料

有了拆垛,自然也得有码垛。在传统的机器人应用中,如果想做一个码垛的应用,其实是要通过示教的方式来实现的。现在我们只需要输入箱子和托盘的尺寸,我们的机器人就能非常聪明的自动计算出来到底应该码成什么样的垛型,而不需要去一一示教,大大节省了操作人员使用机器人的门槛以及操作的时间。

小六轴还有一些比较好玩的应用,比如主从操作,它算是一种机器人的示教方式。我们可以在医疗手术机器人上见到这种类型的应用,有一个主手操作机器人做各种各样的工作,机器人跟着主手非常灵活、没有迟滞的运动。我们现在也把它用到了一些其他领域,比如喷涂等。这种应用其实对于主手是没有什么限制的,比如这是一个六坐标的主手,你把它当作一个游戏手柄,也是完全没有问题的。可以想象一下,我们操作一台机器人来完成一项工作,就像打游戏一样,非常轻松自如。

我们还开发了一个针对半导体行业的机器人,双臂的晶圆搬运机器人。由于现在半导体行业相对来说有一些卡脖子瓶颈,其实在无论是在半导体制造厂还是在设备厂,都会用到大量的移载晶圆片的工具。我们针对晶圆片的移载来做很多的应用。

刚才展示都是固定的机器人,除此之外,也有AGV类型的移动机器人。由于客户的需求,我们也开发了很多AGV机器人的应用,比如像潜伏式的机器人,可以背各种各样的东西;还有货架式的机器人,背各种料盒;还有像货叉式的机器人,上面有一个叉子,可以把高位的东西叉走。

除了机器人的本体以外,机器人在应用的过程当中最终是要跟客户的终端物品产生一定联系的。

我们也开发了各种各样的抓手来抓取终端客户的不同物品,比如两抓、三抓、八抓,十抓,还有一些特种抓手,比如说用来抓玻璃的抓手,就不能让玻璃上产生脏污痕迹,而且抓取的力道也要进行精准的控制,不能把玻璃抓破、崩边、有划痕等。

所以我们在十年的时间,漫长的过程当中积累了各种各样的抓手,盒装的、袋装的、方的、圆的、椭圆的,三角形的……各种各样的东西,我们其实都抓过。小到几毫米,大到几十公斤。

03 Robot: 国产替代 弯道超车

“全球新增机器人市场的50%以上是由中国贡献的。国产替代、自主可控成为了一个非常明显的趋势。”

中国的工业机器人发展是非常迅速的,根据中商产业研究院的报告,2016年至2021年,中国工业机器人销量的平均年增长率为23.88%,远超世界平均水平7.68%。中国在很早以前就已经成为了世界第一大机器人消费国,2021年全球出货44万台机器人,中国就占到了24.8万台,相当于全球新增机器人市场的50%以上,是由中国贡献的。

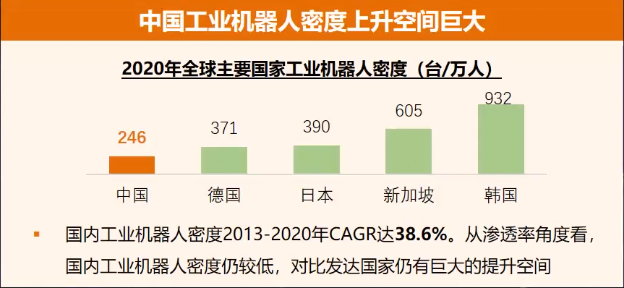

虽然中国拥有这么大的机器人市场占比,总量很大,但人均相对不足。2020年,中国每万名工人拥有的机器人数量是246台,比起发达国家,还是有不小的差距。我印象中,2018年中国的人均机器人密度才刚超过世界平均线,这与中国制造大国的地位其实是不相匹配的,但同时也意味着中国有大量的未被满足的自动化需求,工业机器人在中国的发展拥有非常广阔的前景。我们大概估计了一下,中国工业机器人在轻工行业的渗透率还不足10%,我们还有广阔的市场空间值得去努力占有。

图7. 中国工业机器人密度上升空间巨大

数据来源: 张赛泉果基金内部分享资料

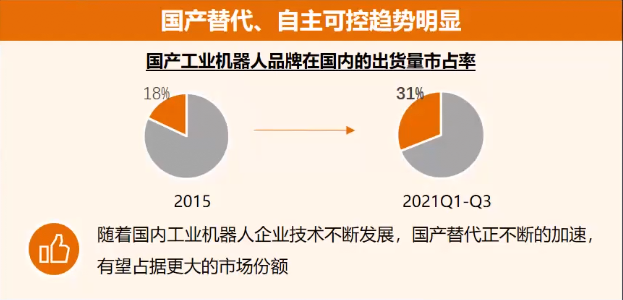

另外一个角度来说,国产替代、自主可控成为了一个非常明显的趋势。

如下图所示,2015年,国产工业机器人品牌在国内的出货市占率只占18%,但2021年的时候,占有率已经接近1/3了。

图8. 国产替代、自主可控趋势明显

数据来源: 张赛泉果基金内部分享资料

国产替代的主要原因如下

1. 国内外差距缩小

近几年来中国工业机器人的公司不断涌现,技术也在不断提升,使得国产的工业机器人在性能上与国外的机器人的差距越来越小,同时价格又比国外的机器人便宜,性价比就成为了比较好的卖点。

2. 国产服务有优势

国产的工业机器人厂家基本都是国内的厂家,所以本地化、定制化的服务大大优于进口品牌。像是四大家族,虽然也做一些集成工作,但大部分都集中在优势领域,比如汽车、新能源等领域来做定制化的服务。但在其他的工业领域,服务做得是非常不足的,就给了国产品牌一些替代的机会。

3. 中美关系的推动

由于近几年来的中美关系、国际形势等的变化,国产替代的重要性大大提升。在各个领域里面,国家会有一些强制性的政策要求国产零配件的占比。比如半导体领域,就对国产的占比提出了一定的要求,这也使得国产机器人有弯道超车的机会。

04 Total Solution: 既要·又要·还要

“机器人和自动化有从重工业向轻工业转型的趋势。从解决人不能干的事情,转而解决人不愿干的事情。”

客户买一台机器人回去,其实他并不只想买一个机器人,而是想买一个解决方案。

客户往往提出来的需求是:“我的产线大概是这样子的,入口和出口是这样子的,中间这一段我希望你都通过自动化来解决。”我们就需要在有限的空间、客户有限的预算之内,想出来一种方法,以及应该用什么样的机器人能够帮客户把整套问题解决。这就是Total Solution(完整解决方案),也叫系统集成。

我们翼菲进入到这个Total Solution这个领域,同样还是秉承一句话:The Standard Customized Solution,看起来也是一句非常别扭的话,但其实它道出里面的真谛:各个行业,虽然是有一定的定制化成分,但是我们一定要在这些定制化当中寻找出它的共性和标准所在。我们在开发这些解决方案的时候,其实都是在做着一些模块化的开发工作,争取开发出来的东西都可以在未来的市场应用中实现复用。

近些年,解决方案的趋势也在变化,从重工业转向轻工业。

之前大部分机器人会出现在汽车产线上,主要做人不能干的,比如特别繁重的,或者有害人体健康的喷涂等工作。但是近期,流水线的场景的需求越来越大。

我们去过工厂的生产车间。流水线上的生产环境还是相当不容易的。即使是条件好一点的电子厂,也要在无尘车间里,天天接受黄光的照射,穿洁净服进进出出,一次穿脱都要十来分钟,进去以后就不想上厕所。

所以机器人和自动化的产业从重工业向轻工业转型的趋势越来越明显,从解决人不能干的事情,转而解决人不愿干的事情。

从数据来看,在机器人本体方面,轻工业占到了43%的比重。对应过来可以看到中国工业机器人本体的市场规模,从2022年预测来说,整个工业机器人本体的市场规模在542亿人民币左右。轻工业占到了43%,也就是233亿左右。预计工业机器人市场规模以每年20%多的增速增长,2025年预计达到840亿的市场规模。其中轻工行业如果占比还不变,也有360亿的市场规模,而且我们认为轻工行业的占比是在不断提升的,2025年的时候比重会超过50%。

我们也可以大概估算一下工业机器人系统集成的占比。在系统集成层面来说,轻工业比例比机器人本体的比例还要高,达到了48%。2022年预计工业系统集成的市场规模是1600多亿,那么轻工行业就占到了780亿左右。

我们总结的规律是,一台机器人本体可以撬动三倍左右的系统集成的市场规模。按这个倍速测算,2025年时,系统集成预计可达2500亿左右的市场规模,再加上机器人本体,整体就超过了3000亿的一个市场规模。轻工行业占到半壁江山,这是我们对整个行业市场规模的预测和估算。

我们研究发现,市值表现好的,销售额比较高的机器人公司,都是可以称之被称为有艺术感的公司,在做“ARTS”这些事情。可以说他们是比较“贪婪”的,是“既要又要还要”的公司——既做核心零部件,又做机器人本体,还做系统集成。

下图为机器人上市公司的相关表现,包括最新市值,全换算为人民币。目前四大家族的市值还有营收都是妥妥占据前列的。四大家族就是ABB、FANUC(发那科)、YASKAWA(安川电机)、和KUKA(库卡)。这几年国产的一些机器人公司,像埃斯顿,博众精工、拓斯达等这些公司的增长也是非常迅猛的,市占率不断扩大。

图9. 主要机器人上市公司表现

数据来源: 张赛泉果基金内部分享资料

从这些机器人公司来说,往往他们都不是只做一样东西的。比如四大家族,像ABB、FANUC是非常典型的,他们“ARTS”三样东西都做:既做核心零部件,比如电机,控制器,又做机器人本体,同时在自己的优势领域,像汽车领域,也是做系统集成的。

回到我们国内的这些公司。最早的一家上市公司,股票代码就叫机器人,它也是一个什么都做的公司,不光做机器人,甚至还做房地产。有家公司最早是从伺服和电机起家的,后面逐渐进入到了大六轴的领域,现在它的子公司开始做系统集成。另一家最早是做3C领域的系统集成,后来也进入到了新能源领域,它也成立了一家子公司做SCARA机器人的本体。另外一家也是这样,先做注塑机的机械手,然后又开始做系统集成,又做了洁净车间等。

我们也觉得走“既要又要还要”的道路,未来才有机会做成一家世界级机器人公司。

以下为Q&A

Q1. 对于工业机器人的需求,您感觉哪些新的应用开始起量会比较快?

以我现在的判断,轻工行业的自动化一定会是未来发展比较快的领域。

3C电子无疑是一个非常好的应用开发的领域,因为3C电子的产品生命周期短,设备产线的迭代率比较快,而且3C的大玩家垄断性比较高的,往往一个3C的产线的改造或新增,每年都会有几十亿的新增设备需求,而且产线不只是老线的改造,每年都会有迭代和新增。

另外,跟着现在的市场潮流和国家政策走。比如说新能源、半导体这些领域,未来也会是发展非常好的方向。一些传统的领域,食品、药品、日化,会增长,还有需求需要满足,但增长速度不会像上面提到的那么快。

Q2. 机器人的逐渐普及很容易导致人工需求的下降,提高失业率水平,但是国家政策还是需要保证一定的就业率。所以从这个角度来讲,会不会影响整个行业的增长速度,它的瓶颈在哪里?

我自己实际的感受是,目前机器人所代替的人工都处于招人非常困难的领域。并不是大家以为的那些场景,“某个职能板块原本用人需求非常旺盛,然后用机器人来代替了,就不招人了”。实际并不是这样。很多找我们来合作的企业,反而是想招人,但招不到,就只能靠机器人来弥补人工的不足,同时他们也还在想办法继续招人。这就是目前行业的现状。

所以我说,最起码从咱们国家来说,我目前看到的现状是,机器人并不是在跟人抢饭碗,是在做人“不愿做”的事,是在救企业的命。

Q3. 跟国外的公司比,国内的机器人产业发展确实很快。我们现在有哪些优势和劣势?

优势主要有这么几点:

第一点就是性价比高,价格比国内国外的同类产品要便宜;

第二点就是可以给客户提供更加本土化的保姆式的定制化服务。

劣势方面,国外的产品,特别是四大家族的产品,在汽车领域深耕多年,积累的行业经验、核心know-how、产品的性能都是很强的。

非常好的国内厂家即使真的开发出来一款能够抗衡ABB的产品,比如焊接的产品,但是如果想让类似宝马奔驰这样级别的终端客户来使用,还需要一定的时间。这类终端客户可能对于机器人的价格敏感性并没有那么高,还是更加愿意多花一点钱买进口的产品,不一定会给国产产品测试的机会。但当汇川、埃斯顿等国产品牌得到试水机会,证明产品水准还是很好的,也在逐渐打开市场,得到终端用户的认可。所以我觉得国产替代,特别是在轻工行业的国产替代,势头非常猛。

*注:汽车行业是工业机器人最大的下游行业,在整个机器人市场中占比高达35%,作为工业机器人的四大家族:ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA占有全球机器人市场75%以上。

Q4. 在视频里,看到您办公室背后的墙上有一幅墨宝叫“长风破浪”?翼菲未来面前最大的浪是什么,是哪个竞争对手或者技术呢?

多谢你喜欢我背后的这幅字,我们公司相信“天生我才必有用”,也相信“长风破浪会有时”。这幅字是我们公司的一个员工写的,他平时练字,我还让他给其他部门写了字,比如给采购部门写的叫“安贫乐道”,给人事写的叫“招财进宝”。

翼菲整个发展中经历了很多风浪,至于未来最大的风浪,我觉得最大的风险,就是我们不知道可能会碰到什么样的风险,最可怕的事情就是未知的未知。如果能预知,我觉得都是有办法去做准备的。