“在创业伊始,我们就没有选择像其他初创企业那样的‘快车道’。芯片的核心IP是核心竞争力。其他多数芯片公司是偏工程化的创新,把别人的IP买过来,通过自己对行业的了解,把第一款产品做出来。但我们认为,在这个领域要保持全球最领先的脚步,甚至未来有机会赶超的话,核心竞争力就要从核心IP做起。这对于一个创业公司来说,早期来看好像是绕了弯路”。日前,黑芝麻智能的CMO杨宇欣在泉果基金的内部分享中提到,黑芝麻在创业初期的选择,看似是走了慢的路,但正是“选择做正确的事”,让他们如今通过两大核心自研IP——NeuralIQ ISP图像信号处理器以及DynamAI NN神经网络加速器NPU,筑起了属于自己的技术护城河。

近日,媒体传来消息,《麻省理工科技评论》揭晓 2021 年度 TR50 (“50家聪明公司”)入选榜单,黑芝麻智能赫然在列。《麻省理工科技评论》说,黑芝麻的“华山二号 A1000 Pro 自动驾驶计算芯片”,是目前国产性能和算力领先的车规级自动驾驶计算芯片,它基于两大自研核心 IP 打造,单颗芯片最高算力可达196TOPS,在国内自动驾驶芯片最高算力方面处于领先地位。

自2010年起,《麻省理工科技评论》每年都会从全球万千科技公司中遴选出“50家聪明公司”(50SmartestCompanies,TR50),以此洞见未来科技大势,他们本次在中国评出的入选企业,汇聚了在中国具有科技创新影响力的公司。《麻省理工科技评论》希望,以“可持续未来”概念为导向,聚焦“在中国诞生的、由中国引领的、为中国服务的”创新力量,从而预见未来有能力引领中国和世界科技发展浪潮的企业。

黑芝麻智能就是近年崛起的生产自动驾驶芯片的本土公司之一,公司名字取意“黑科技”和“芝麻开门”,初心是用黑科技的钥匙,开启自动驾驶芯片的神奇大门。上面提到的“华山二号A1000系列芯片”,是首款实现量产的国产车规级大算力自动驾驶计算芯片,将于今年年内实现量产上车。此款芯片中的核心技术壁垒“车规级图像处理ISP”和“车规级深度神经网络加速器NPU”,通俗的讲,就是让车辆既能“看得清”,也能“看得懂”。

“高性能、集成度很高的芯片是我们专注的蓝海市场。在这一领域、我们和合作的车厂都已经进入没什么人探索过的‘无人区’了。从这个角度来讲,中国在整个智能新能源车发展上领先于全球的其他车企”。杨宇欣在谈到黑芝麻的未来发展策略时提到,“2022年会是大算力车规芯片的量产元年。作为硬件的芯片决定了车用软件的性能边界。做车规级芯片是很难的,但我们遇到了这辈子能遇到的最好的时代。我们通过高性能大算力芯片给汽车赋予一个大脑,让车变得越来越聪明”。

杨宇欣在【泉果无限对话】分享的主要内容如下:

1. 自动驾驶:进入算力角逐时代

2. 难做的蓝海:值得探索的无人区

3. 车规芯片:一生难求的时代机遇

4. 车路协同:中国弯道超车的机会

嘉宾简介

杨宇欣

黑芝麻智能科技CMO,负责公司投融资、业务拓展,市场推广,生态合作等方面工作。

毕业于清华大学精密仪器系。拥有近20年通信、移动、半导体和投资领域的工作经验。加入黑芝麻智能之前,杨宇欣在中科创达担任董事,副总裁,负责战略规划,投资与并购、市场拓展、市场宣传等工作。同时担任安创加速器董事长兼CEO。之前杨宇欣在新岸线科技,ARM,BDA咨询和松下电器从事市场、销售、行业研究等方面的工作。

以下为演讲精选实录:

01、自动驾驶:进入算力角逐时代

芯片是整个软件应用性能的边界,芯片等核心硬件的角色是“搭台子”的。唱戏的台子有多大,是由硬件决定的,软件就是“唱什么戏,选什么角”。

从智能新能源车发展的趋势看,行业现在进入了“算力角逐”时代。

汽车已经越来越像一个电子产品了,当然,它对电子产品的要求是跟其他消费级不一样的,是更严格的车规级的电子产品。但它本身越来越像电子产品,包括车里软件的占比、电子的占比,以及它的发展规律都是越来越像。

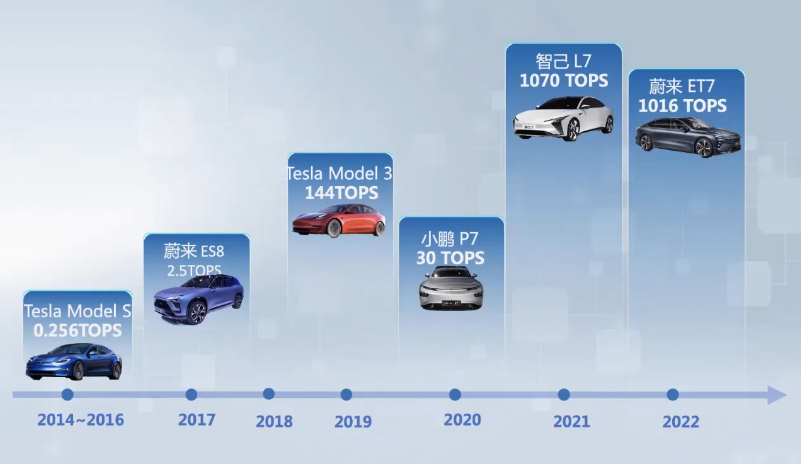

如下图,从2014年开始,特斯拉最早的用Mobileye的只有0.25T (TOPS, 处理器运算能力单位),算力非常低,那只是一个非常简单的辅助驾驶功能,到2021年,蔚来和智己都发布了超过1000T的算力的车型,现在第一批已经开始陆续交货了。

*TOPS是Tera Operations Per Second的缩写,是处理器运算能力单位,1 TOPS代表处理器每秒钟可进行一万亿次操作。

图1. 自动驾驶进入算力角逐时代

来源: 黑芝麻智能泉果内部分享资料

自动驾驶还远没有真正到来时,短短几年中,算力已经从0.25T飙升至1000T,为什么会这样?

我们回顾一下电子行业有几个主要的发展阶段。PC时代和手机时代都有相同的规律——行业发展早期是硬件先行,产品迭代都是靠俗称的“堆料”来实现的。

所谓“堆料”是先放入大量先进的硬件作为卖点,实现快速普及,普及之后,量上来,成本会下降,成本下降后,就能应用在更多的设备里,这个时候软件就会随之发展起来。

比如早期电脑的卖点是英特尔的CPU、主频是多少、显卡是哪一代的。但现在大家买PC,已经不会最关注硬件本身了,更多考虑的是成本、体验等是否符合要求。性能已经不是大家关注的第一要点,因为性能发展到一定程度,就不会成为软件的瓶颈了。除了像玩游戏,现在有单独一个品类是游戏电脑,显卡性能极高,其他普通电脑大家没有那么关注性能。

手机也是这样。智能手机行业发展早期也是“堆料”。手机的卖点是CPU几核、主频多少?我记得特别清楚,那时四、六、八甚至十个核都有。但随着手机芯片性能的提升,当它不再成为软件的瓶颈时,买手机关注的就不再是CPU、GPU的性能,手机本身其他应用或者体验的卖点就会体现出来。

车也是这样。智能汽车现在处于发展早期,大家也先“堆料”,硬件先行。

芯片是整个软件应用功能性能的边界,芯片包括以芯片为代表的核心硬件的角色是“搭台子”的。唱戏的台子有多大,是由硬件厂商决定的,软件就是“唱什么戏,选什么角”。

从这个角度来讲,行业发展到现在这个阶段,还是要把舞台做大,先把功能性能的边界做大,才能让软件、算法和应用有足够多的施展空间。所以我相信发展到一定程度时,大家也会不再关注算力多少或者硬件性能有多少,那个时候软件的体验、用户需求的把握可能变得更重要。

现在这个阶段确实要硬件先行,这也是为什么这几年,芯片算力迭代的速度比较快,这也是车厂需要的,大家都希望能把更高算力的芯片装到车里。

02、难做的蓝海:值得探索的无人区

我们会先专注在蓝海市场——高性能、高集成度的芯片。在这一领域、我们和合作的车厂都已经进入没什么人探索过的“无人区”了。从这个角度来讲,中国在整个智能新能源车发展上领先于全球的其他车企。

但是做大算力芯片其实非常难。我们这么看这个行业:

首先,为什么我们选择做自动驾驶的计算芯片?

因为对一个创业公司来讲,你要切入到一个传统行业的供应链体系,需要技术革命的时机。有新技术出现的时候,传统的巨头公司和创业公司起点差不多,大家凭着自己的积累或者能力去做这个赛道,这个时候创业公司才有机会去跟传统巨头并驾齐驱,甚至有可能超越巨头。所以我们选择了自动驾驶芯片。2016年创业时,整个自动驾驶芯片行业也刚刚开始,所以我们现在技术的迭代速度、产品的成熟度并不比海外的公司差。

从这个角度讲,国内的车规芯片的创业逻辑有两条线,我们选的是一条线——在相对蓝海的市场,找新产品切入,做到跟全球的节奏基本一致、技术水平基本相当。我们现在更多的是要赛跑,跟国外赛跑。

*车规级,即Automotive Grade,指要满足车载等级要求的元器件,AEC-Q系列标准是行业公认的车规元器件认证标准。

另外一条线就是大家讲的最多的“进口替代”。“进口替代”的场景是在相对红海的市场,产业链比较成熟,但是没有中国的供应商。这种情况下,如果中国创业公司,从国外引进团队也好,引进成熟技术经验也好,能够做出跟国外媲美的产品,功能性能差不多、成本更低、服务更好,就可以替代现有成熟的体系里的芯片。其实现在很多做MCU(Microcontroller Unit,微控制单元)、IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)等产品,都有一定的进口替代的性质。

我们会先专注在蓝海市场——高性能、高集成度的芯片。在这一领域、我们和合作的车厂其实都已经进入没什么人探索过的“无人区”了。从这个角度来讲,中国在整个智能新能源车发展上领先于全球的其他车企。

目前,我认为在理念上国内车企就已经跟国外不一样了。

在中国,大家默认新能源车是智能的,所以中国所有车企的新能源车都搭载了非常高配的智能化系统。但是在国外传统巨头的眼里,智能是智能,新能源是新能源,所以它们的新能源车就是把原来车的动力系统从内燃机改成了电池,而智能化完全是另外一条线,智能和新能源两条线是平行的。

所以我认为未来最大的机会在于,中国的车企可以把国产的智能新能源车,既在中国普及,又能卖到全世界。就像手机一样,冲出国门,走向世界。我们卖的不是车,卖的是一种新的体验。

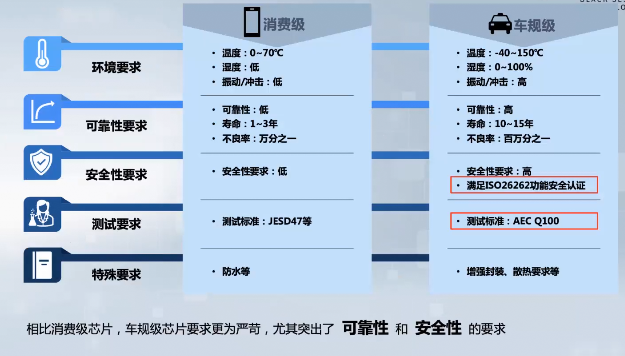

但刚才也讲过,除了上面提到的,车规芯片很难做,它要求极其复杂,尤其对于可靠性和安全性的标准非常高。

图2. 车规级芯片的特点与难点

来源:黑芝麻智能泉果内部分享资料

举个例子,手机里或者电脑里消费级芯片,工作温度0-70℃就可以了;但是车规级芯片不一样,它要求-40到150℃,而且它要在高低温震动的环境下能工作。所以我们的芯片要想卖给车厂,一定要执证上岗,就是我们要拿到各种各样的车规认证。

车规的认证非常难通过,为什么说以前中国的创业公司特别是芯片公司从来不去碰车规芯片,有几个原因:

1. 车规芯片的研发周期会长于消费芯片

消费芯片基本上每8个月产品会迭代,但车规的芯片大概要2年时间。研发周期长,对安全可靠性要求就会更高,研发流程就会更复杂,前期需要的各种验证、防震等工作更多。

2. 车厂对芯片认证周期也长

从车规芯片生产出来,到车厂决定要用,大概也需要1到2年的时间。因为车厂要做各种测试,芯片还需要通过各样各样的认证,车厂才能选用。

3. 研发成本高:团队、IP、生产线都需要认证

工业级和消费级的芯片有一套相对标准的研发流程。但车规芯片的要求是,首先团队要经过车规级芯片设计的培训,并拿到证书,才有资格去设计车的芯片。同时要采购所有车规级的IP,而和普通的消费级IP相比,车规IP的成本基本会贵50%以上。因为车规级的IP本身研发也难,又要过各种认证,所以IP成本也高。同时,相应的开发工具、投片产线也需要过车规认证,封装测试也需要按照车规标准,每个环节都会有成本的增加。

所以从时间和成本来讲,车规芯片原来在中国大家很不愿意去碰,但现在因为行业发展到这个阶段,反而是一个时代机遇。

03、车规芯片:一生难求的时代机遇

我们在经历整个产业重构的过程,接下来可能10年到15年是整个汽车行业巨变的时代。

我经常在内部讲,我们可能遇到了这辈子能遇到的最好的时代了。

智能新能源车的发展,最重要的就是车内对芯片的需求会海量激增。传统燃油车大概需要500颗芯片,而智能新能源车对芯片的需求在1000颗到2000颗之间,还会催生很多新的芯片类型。这并不是对传统燃油车里500颗芯片种类和数量的复制,而是会增加很多新的功能,这也是为什么这几年国内车规芯片的创业成为一个巨大的热潮。

汽车行业相对保守,以前汽车行业基本上不会去看创业公司的产品,即使你的产品做到了90分,它可能也不愿意去用,因为要考虑到车的安全性等等,所以车厂倾向于用的比较稳定的供应商而不会轻易替换。

但现在整个汽车行业变化非常快,车厂需要很多新的供应商或技术的支持,所以不得不开始去跟创业公司打交道了。我们在经历整个产业重构的过程,重构来自于两个维度:

第一维度:

产业链每个环节都出现新面孔。

包括上游从芯片到算法、控制器、软件、硬件的新面孔全都有。比如高通和英伟达,一个做自动驾驶,一个做座舱,但他们原来都不是做车规级芯片的。

还出现了一些新的环节。

非智能驾驶时代没有车里的算法公司或者软件公司,但随着车变得越来越智能,电子和软件部分占比越来越高,软件的一级供应商会出现,比如新势力车企的一级供应商是富士康和广达这些电子代工厂,由车厂自己设计,交给他们代工。

第二维度:

分工边界变得越来越模糊。

行业里面出现了Tier 1.5(一级半供应商)的概念,比如Mobileye就是Tier1.5,做完整的方案给客户。车厂现在也开始做更多技术方面的布局,扶持体系内的研究院,开发自己的智能化平台,自己去定义技术方向,从传统的车厂往Tier 0.5的方向去转型。

所以我们认为行业的重构仍然在进行中,接下来可能10年到15年是整个汽车行业巨变的时代。

为什么这是我们能遇到的最好的时代呢?其实从两个维度来讲:一个是市场化的维度,一个是中美关系的维度。

1. 市场化需求

中国的智能车企现在发展是快于全球的,原本供应链是在国外,这些国外的核心芯片供应商还是会遵照国外车企的节奏去做产品的迭代。所以中国车企需要本土化的供应链支持它们的迭代需求,以及更加贴身和保姆式的技术支持,这都是本土供应链的优势。

2. 保供需求

中美博弈、供应链安全,以及这一两年因疫情造成的“缺芯”,让大家更清晰的认识到传统供应链体系需要迭代。现在所有车企都在从保供、工业安全等角度去建立一套尽量用国内供应商的体系,这个也让国内的创业公司或者上游企业有更多的机会。

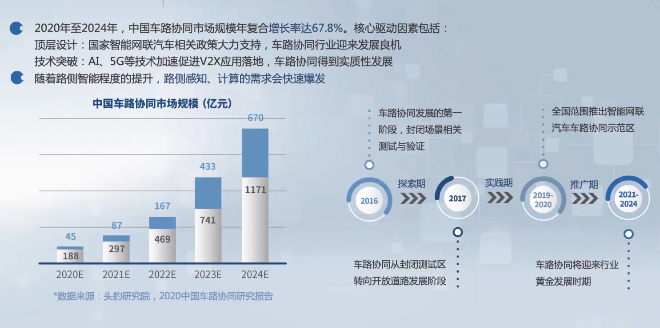

04、车路协同:中国弯道超车的机会

中国不是最早提出车路协同的,但是中国基建更有利于实现全面布局,更容易在云端形成相对统一的标准和体系,因此车路协同可能会成为中国自动驾驶弯道超车,走在全球前面的关键点。

刚才讲到“聪明车”,现在回来讲“智慧路”。

国家现在的新基建很多都在推“车路协同”或者“智能网联汽车”,这其实是智能交通的一个大的趋势。

“车路协同”是“云边端”三位一体的融合体系:

“云”云端的通信平台、云控平台,负责智慧交 通调度或控制;

“边”边缘云,负责路侧边缘的感知;

“端”车端系统和路侧端感知。

首先很多的数据的汇聚是要在云端实现的,路端和车端更多的是感知数据,感知数据要跟整个交通数据进行匹配。

比如说红绿灯、标志指示牌,这些数据都可以在云端去和感知数据做融合,帮助车更好的理解环境、做出判断。因为车本身的感知距离是有限的,大概有150米到300米,但路端大算力的边缘计算的感知系统理论上能无限延伸车的感知距离,替车在复杂的十字路口、拐弯处看到更多的东西,这些数据跟车的感知数据融合,让车更好的实现对周围环境的感知,这也是中国现在坚持走的一条路线。

图3. 车路协同是车路云的整体融合

来源:黑芝麻智能泉果内部分享资料

中国不是最早提出车路协同的,但是中国基建更有利于实现全面布局,更容易在云端形成相对统一的标准和体系,因此车路协同可能会成为中国自动驾驶弯道超车,走在全球前面的关键点。

“智慧城市”加“智能网联”也会是未来的一个发展方向,现在已经有两批试点,包含16个城市。所以我们认为车路协同是自动驾驶未来发展的一个重要方向。

总结一下,我们致力于推动中国自动驾驶商业化的落地。我们相信,现在全球前十大车企有一两家来自中国,而未来10年-15年可能有一半是我们中国的。我们希望伴随中国车企的崛起,能够成为国际上领先的车芯片生产商。

以下为Q&A环节

Q1: 跨界造车的两个趋势:科技公司下场做整车,和传统车企开始做自己的生态。这两个趋势相比,您觉得哪一个会跑出来?

这个行业发展还是相对比较早期的。一个公司做一件事可能要具备五个因素,有机会成功的公司至少在一到两个因素上有自己的绝对领先优势。但其实科技公司和车企各有各的优势。

车企对汽车的了解,以及对汽车供应链的掌控能力是非常强的,同时也有品牌和渠道。

至于科技公司,现在手机厂商比如小米、华为他们的品牌和渠道覆盖得足够好,但他们车的供应链不一定那么强,因为产量是供应链很重要的一个点,但是这些企业在用户体验和智能化方面的理解会比传统的车企更有优势。

所以我认为这两个方向没有对错,都有机会能够突围出来。我不敢妄加评论,但是未来中国能站在全球前十大汽车集团里的,一定不只是传统的汽车公司,还会有中国科技公司的影子。

Q2: 您刚才提到芯片领域创业的两条途径,一个是红海的进口替代,您这边选择的是蓝海的高算力芯片。虽然竞争对手少,但在无人区探索会有很多的试错,如何面对来自高通和英伟达这种国际公司的竞争?

大家是在无人区摸索,但其实方法大家都知道:

第一,首先得跟客户站在一起,了解客户对未来的需求。了解到客户需求之后,还要回来看兜里的武器够不够多,能做到什么程度。其实不管是大芯片公司还是小芯片公司,永远都是要面对客户需求和自己技术能力的博弈。

第二,说俗一点,确实是需要有“相信的力量”,我们做这个领域,还是相信市场能够起来,再加上对我们自己的技术能力还是比较自信,所以能够按照我们认准的路往前走。

大家都会问,一个创业公司怎么能够跟大企业竞争呢?怎么举一公司之力跟大企业的一个部门去PK?

举例子,高通座舱做的很好,国内车企基本都用高通的座舱了,因为它沿用了高通在手机时代的生态,座舱都是安卓,这些软硬件的生态高通都比较完善,所以它从手机芯片的优势很快就转移到了它第一代汽车芯片。但反观,它在自动驾驶领域动作就比较慢,它在抢占自己的优势阵地时,在另一方面投入就少,所以高通在自动驾驶这块就偏慢。

所以大公司有大公司的烦恼,我们自己跑得快很重要,而且市场足够大,我们跟所有的合作伙伴传播的理念就是,中国汽车行业一定要一只手有国外的芯片,一只手有国内的芯片,因为这是车企的诉求。

Q3: 您提到,卖的其实不是车,是一种体验。智能车和智慧路在落地上怎么能够让用户的体验得到更好的提升?

关于自动驾驶体验,如果开过带自动驾驶功能的车,就应该有感受,举个例子,倒车影像一旦用了就戒不掉了。

我去年换了个车,新装了前车报警了。现在我已经养成习惯了,它一报警一叫唤,我就踩刹车,这已经变成了一个标准动作。现在的车基本上慢慢都开始有自动刹车、自动泊车等功能,以后大家也不用再练泊车了,这也是一个例子。

未来随着自动驾驶等级的提升,功能会越来越多,包括提醒变道之类的,会把人养懒。未来我们的想象就是车路协同发展。

比如自动驾驶在高速先实现的可能性比较大,因为它比较容易商业闭环。关键看怎么付费,比如识别到你上了高速,就开始按时间计费,进入自动驾驶时间,你的手就可以离开方向盘,干点别的,下高速时,按照里程或者时间计费。

Q4: 大算力芯片是不是在制造业等更广阔的领域也有发展和使用空间,具体有哪些应用场景?

其实芯片公司的商业逻辑是跟你的出货量有直接关系的,所以大家有了自己的产品之后,永远都希望找到更多的能覆盖的场景。

主赛道肯定是自动驾驶,但从更精确的定位来看,我们的芯片是基于感知技术和人工智能技术的计算芯片,我们第一个看到的拓展应用场景就是路端。现在车路协同,路端的智能化来自于路端感知系统。可能未来每公里有两到三个杆,上面有传感器、摄像头、毫米波或者激光雷达,它就需要一个高性能的边缘计算平台。我们的芯片能够提供比较高的算力,实现多场景的融合。

另外,这次疫情给机器人市场带来了更多机会,不方便放人的地方就开始有机器人,所以另一个拓展应用就是大型机器人,因为小机器人不需要那么高算力的芯片。

再往远了看,很多工业场景也需要高算力的边缘计算。现在其实国内有大量的生产线需要做智能化和数字化的升级。这里很多的感知场景,比如质检、搬运过程中的识别都需要芯片。跟边缘计算相关的场景,特别是跟视觉感知相关的场景我们都有机会去覆盖。