泉心泉意

“死并非生的对立面,而是作为生的另一种形式,在活着的人心中永存。”

——村上春树《挪威的森林》

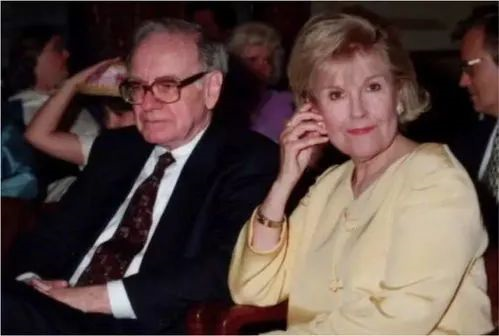

图注:巴菲特弹奏尤克里里,推荐可口可乐股票。I'd like to buy the world a coke and keep the company。

想象一下,如果你的闺蜜有一个这样的老公:

他是社交恐惧症十级患者,在人际交往中特别自卑。

给未来导师们写入学申请信,信里写道:

“读了你们的书我以为你们已经死了,但我发现你们还活着……所以我真的很想来。”

曾经开着灵车接女孩子去约会,还曾因为约会太过紧张,开车撞过奶牛。

生活自理能力为零,找不到家里电灯开关,婚后还时不时需要老婆帮忙穿衣服。

让你的闺蜜连生仨娃但不帮带娃,被迫“丧偶式”育儿。

……

听到这里,你是会替你的闺蜜哀叹命运的不公,还是谴责她老公的“另类渣男”行径?

但是,如果我告诉你:

这位闺蜜的老公,就是有股神之称的沃伦·巴菲特,连续二十几年位列福布斯全球富豪排行榜TOP 10。

而你的闺蜜,名叫苏珊·汤普森·巴菲特,在女性富豪中排名第17位,曾任伯克希尔哈撒韦公司董事,并担任过巴菲特基金会会长,该基金会之后因为巴菲特对她的纪念以及她自身的社会影响力更名为苏珊·汤普森·巴菲特基金会。

你又会怎样看待这个问题?

1

一次倾尽全力的

能力圈以外事件

巴菲特一直在说,“你必须坚持只做那些自己能力圈之内的事情,比如我们没有办法击倒泰森”,但追求苏珊并和她相濡以沫几十年,可能算是巴菲特人生中最倾尽全力做的一件“能力圈”以外事件,而且,这个努力,几乎贯穿了他人生所有最重要的阶段。

正如巴菲特自己所说,“我人生有两个转折,出生和遇见苏珊。”要了解巴菲特,就不能忽略苏珊,他们在漫长的人生中彼此塑造,早已把自己的人格融入到了对方的生命中。

虽然苏珊已于2004年去世,但很显然,对于巴菲特而言,她从未离开过,直到今天,从巴菲特对社会的一系列公益回馈行为中,我们依然能感受苏珊的影响力,可以说,苏珊对于这个世界那些朴素的慷慨与爱,都成为一股巨大的生命力,在巴菲特的心中跃动,并成为投射向这个世界的一缕阳光。

2

社恐十级患者的

大型社死现场

“社交恐惧症十级患者”,可能是巴菲特在成为“巴菲特”之前,最经常被打上的标签。而他约会中的那些“社死”经历,也许是巴菲特自己最希望“忘却”的事儿。

苏珊曾说,年轻时候的巴菲特,在社交方面“非常脆弱”,苏珊说“他除了对股票生意自信,对其他生活中的各个方面都很自卑”,她还看出来他觉得自己并不可爱。

对于那段时期,巴菲特自己回忆说,“我过得很糟糕,战战兢兢地处于神经崩溃的边缘。我觉得自己形单影只,是个社交低能儿。但实质上,是我把握不准生活的脉搏。”

情商和人际关系表达能力,绝对是青年巴菲特人生中的一块短板。

在申请大学的时候,他就因为“不会说话”吃过亏。本来都通过了哈佛商学院前几轮的考核,结果在面试时,才聊了10分钟,面试官就跟他说,“算了,你不会被录取的”。

眼看着8月份到了,马上就要面临9月“开学即失学”的巴菲特,在哥伦比亚大学的师资清单里看到了自己无比仰慕的两个名字:格雷厄姆(Graham)和多德教授(Dodd),于是决定写封私人信件,看看能不能碰碰运气入学,结果这封信是这样开场的:

亲爱的(格雷厄姆和)多德教授:

我读过你们撰写的书,我以为你们已经死了,但我发现,现在你们还活着!并在哥伦比亚大学教书,我真的很想来。

……

如果我能被录取,我会很高兴。我当然知道这不是一次常规的入学申请,这可能是一次非常私人的申请。

可以说格雷厄姆和他的老同事多德教授真的很有眼光,愣是凭着这封信看出来孩子是个可教之才,把巴菲特破格录取了。对此,多德教授解释说,是被这封申请信所透露的个人天性触动了。他认为,在哥伦比亚大学,他和格雷厄姆更感兴趣的是学生对商业和投资的偏好,而不是他们的情感成熟度。

3

一言不合

就弹尤克里里

“情感成熟度”不足,在申请大学上无伤大雅,但在恋爱上面,就很致命了。“股神”巴菲特的撩妹经历非常坎坷,用现在最流行的网络用语,他堪称“钢铁直男”,而且是“直男中的战斗机”。

巴菲特见到女孩,要么就不说话,要么就说股票,女孩子根本听不懂,更不感兴趣,结果就是气氛极其尴尬,人家女孩子用脚趾都能抠出三室一厅。

更奇葩的是巴菲特高中的时候买过一辆打折灵车,然后好不容易约上了个女孩,结果开着这辆灵车就去了……结果可想而知。

经过了多次社死现场,巴菲特总算进步了一点,知道以后约会女孩,得“投其所好”。巴菲特通过观察和分析当时迷恋的一个叫贝蒂的女孩,觉得弹奏尤克里里应该是个好主意,这是因为,当时贝蒂正在约会一个弹尤克里里的男孩。

为了获得美人芳心,巴菲特也开始学尤克里里,最后贝蒂还是没有看上他。

不过,在日后,巴菲特还是想办法不浪费这个学习尤克里里的经历,弹奏尤克里里,成为了巴菲特贯穿一生的才艺。在各种公开场合和会议上,本质上不善言辞的巴菲特,经常“一言不合”就弹奏尤克里里。比如:

#1 福布斯400富豪慈善峰会

2012年,沃伦·巴菲特和著名歌手乔恩·邦·乔维(Jon Bon Jovi)在福布斯慈善活动上合唱《The Glory of Love》。

#2 可口可乐股东大会

2015年,在可口可乐的股东大会上播放了一段自己弹奏尤克里里的视频——抱着尤克丽丽唱了广告歌——“想给世界来瓶可口可乐”,用这种独特的方式表达了对可口可乐公司的长期看好。

#3 央视网络春晚

2012年,在中央电视台的网络春晚上,巴菲特还用尤克里里弹唱了一曲《我一直在铁路上》( I've Been Working on the Railroad ),唱出了老人家温暖的童年回忆。

这个视频得到了广大中国股民的喜爱,大家纷纷表示,作为一个投资大师,巴菲特弹唱水平还是可以的。

4

靠给准岳父弹琴

追求女友

尤克里里还成为了巴菲特追求苏珊的“破冰武器”。

1950年,巴菲特大学放暑假回家,他妹妹伯蒂给他安排了一次相亲。对方是一个像洋娃娃一样的圆脸女孩,名字叫苏珊·汤普森。巴菲特对苏珊一见钟情。他回忆说:“我一看到她就知道她就是那个女孩,但我用了很长时间让她知道我是那个男孩。”

苏珊对有社交缺陷的巴菲特并不感冒,巴菲特回忆起自己能上哥伦比亚就是因为靠“写信”,他决定再次使用自己这个“杀手锏”,巴菲特自己回忆说,“我整个秋天都在给苏珊写信”。

可写信并不能打动苏珊。

这个时候,巴菲特的韧性发挥了关键作用,一招不行,再来一招,他忽然想起,自己还有个“投其所好”的“大杀器”——弹奏尤克里里呀!于是,他有事儿没事儿就往苏珊家跑,然后给苏珊进行才艺表演。苏珊被深深地感动了——然后拒绝了巴菲特。

按一般人来说,缘份可能就到这儿了,但巴菲特能是一般人么。苏珊关上了一扇门,准岳父给巴菲特开了一扇“后门”。

巴菲特家族和苏珊家族是世交,苏珊的爸爸汤普森博士还曾经为巴菲特的爸爸霍华德策划过一次议员竞选活动。

只有女儿没有儿子的汤普森博士特别喜欢巴菲特,汤普森最喜欢吃泡泡糖,为了说明他觉得巴菲特有多棒,他到处称赞巴菲特是“自从泡泡糖发明后出现的最好的事物。”

为了帮助巴菲特,当巴菲特来家里表演尤克里里的时候,汤普森还会时不时地拿出曼陀林乐器来合奏一番,不过苏珊也通过实际行动表达了自己的态度——直接甩下爷俩,自己出门和其他男生约会去了。

5

为了追求爱情

报名卡耐基

即使是经历了这样其他男士会认为是羞辱的事情,不达目标不罢休的巴菲特,依然在“绝望中寻找希望”。

既然自己情商不够,那就通过学习弥补。为了获得苏珊的芳心,巴菲特下定决心,参加卡耐基培训班!他带着100美金学费,交给课程的讲师,说道:“在我改变主意前,把钱拿走!”

巴菲特认为,这个课程很有帮助,自己语言能力得到了很大提高,在推销股票的时候具有更强的推销能力和说服力,更加重要的是,自己和苏珊能侃侃而谈了,还能常常把苏珊逗得忍俊不禁。

巧合的是,卡耐基课程上有一项奖励制度:如果有人在课上用训练的知识赢得了挑战,就能获得一根铅笔作为奖励。有一天,巴菲特在课程上赢得了那根铅笔,同时那天他正好向苏珊求婚,而且求婚成功。

巴菲特认为,是卡耐基课程帮助自己获得了成功。而苏珊则觉得,是巴菲特整个过程中展现的“努力和自卑”的奇妙组合,打动了自己,激起了自己的保护欲。

她看到:巴菲特谈论股票时的自信、天才的光环,以及弹奏尤克里里,所有这一切都包藏着脆弱和需要他人的内在:一个男孩整日笼罩在忧伤之下,踌躇困惑,不知所措。

这让性格善良的苏珊倍感心痛,终于决定付出自己的一切来拯救他。

多年后,沃伦在回忆苏珊时说道,“她看穿了我的内心,她如何做到这点令人难以置信。”

求婚成功后的巴菲特开始筹备婚礼,还高兴地四处给亲戚写信报告喜讯,信里还不忘提上一句:“这女孩就一点不好,她丝毫不懂股票。不过,我想我可以不在乎这个缺点。”

在他们的婚礼上,巴菲特紧张而兴奋,他说:“我真想摘掉眼镜,这样我就看不到来宾们了。”

顺便说一句,巴菲特在蜜月期间还读完了《证券分析》。

6

“苏珊塑造了我”

一个朋友曾这样描述苏珊的婚后生活——苏珊就像一个单身母亲,巴菲特是她的头号病人。

苏珊用她的爱、理解和实实在在对家务的操持,打造了一个爱的小教堂(Little Church),在这个小教堂里,巴菲特能够充满安全感地专注于投资实业。

在生活上,巴菲特找不到家里灯的开关,搞不清家里墙壁的颜色。苏珊能够满足丈夫为数不多但很特别的需求:冰箱里常备可乐,碗橱里常备爆米花,冷柜里常备冰激凌,盐罐必须装满盐,当作晚餐的肉和土豆要以奇怪的方式烹饪。

有一次,当苏珊卧病在床,让他去厨房拿一个盆,结果一阵叮叮咣咣的翻找声后,他却送来一个全是孔的滤锅……苏珊说这不对,巴菲特回到厨房,又一阵叮叮咣咣,然后拿回了一个餐盘,上面放着刚才的那个滤锅。

有时候,巴菲特还需要她帮他穿衣服,协助和人打交道,需要苏珊摸摸头以及拥抱。她甚至还得替他理发,因为巴菲特声称自己不敢去理发师那儿。

巴菲特从未停止表达过他对苏珊的依恋:

“她的确拯救了我的生活,她让我重获新生,这如同和从父母那儿得到的无条件的爱一样。

我身上有很多自我保护的东西,她能解释,而我却不能。

她也许还看到了我身上别人看不到的一些东西。她知道需要时间和肥料,它们才能萌发出来。她让我感觉自己身边有一个拎着小喷水壶的人,这个人将保证花儿的成长。”

7

“这件事95%

是我的错”

“恋爱和婚姻”可能真的是巴菲特人生中难以克服的“能力圈”以外的事情。他们的大女儿爆料说:“妈妈大概是无法忍受爸爸把全部精力投入到投资上,忽视了她自己的生活”。

在苦心经营了20年的婚姻之后,苏珊以一种极其复杂的心情,选择一个人搬到了距离奥马哈2000多公里外的旧金山,追求自己的歌手梦想。

但是苏珊确实为巴菲特考虑到了极致,走之前,由于还是有些不放心巴菲特,她请了一位餐厅的侍者阿斯特丽德,去照顾巴菲特。

一年后,传来了苏珊在旧金山又有了男友的消息。当巴菲特听到这个消息时,感觉天都塌下来了,一下瘦了9斤,一度想要自杀。他说:“这件事95%是我的错,我不够理解她,而她一直在100%地理解和配合我。”

但巴菲特和苏珊并没有离婚,而是换了一种方式彼此陪伴。

尽管苏珊已经在旧金山开始了自己的新生活,但谈到巴菲特仍难掩爱意,她说:

“天才一般都是孤独寂寞的,

我们像两条平行线,

但一旦他找我,我们就会连接起来”

事实上也确实如此,尽管巴菲特和苏珊一个在奥马哈,一个在旧金山,他们依然每天通电话,而苏珊不管在干什么,只要电话响起,都会兴奋地跳起来说,“It's Warren!”然后把别人扔下,去和巴菲特煲电话粥。

人类的情感是复杂而深刻的,对这段未伤害到任何他人的相处方式,作为旁观者,所进行的任何评价都难免流于肤浅与草率,但我们能看到的是:他们对彼此优质的陪伴没有受到任何形式的影响,而直到生命的最后一刻,苏珊都没有停止过对于巴菲特的几乎是不求回报的付出。

在苏珊被诊断患有口腔癌后,巴菲特总是哭,他需要人安慰、交谈,甚至对他最爱的股市都失去了关注的兴趣。

在苏珊最终去世后,巴菲特一度陷入了深深的绝望……他很罕见地用诗一样的语言描述了对爱的体悟:

“爱是一种很奇怪的东西,

你无法控制它,

如果你对人有爱,

你就会得到更多的爱,

如果你抓紧不放,

你就会失去。”

回顾与苏珊一起的时光,巴菲特感慨说:

“苏珊塑造了我,她相信我。没有她,我不会成为我要成为的那样,不会在事业上获得成功,她让我成为了完整的人。”

在苏珊去世的2004年,巴菲特给自己的慈善基金会重新命名——把妻子的名字和妻子娘家的姓氏都加在了自己的姓氏的前面,把基金更名为苏珊·汤普森·巴菲特基金会。

苏珊让巴菲特捐出了他曾不愿意捐出的财富。巴菲特曾经认为,财富是可以复利积累的,早年捐1美元,不如留到晚些时候捐1000美元,这些钱在自己手里比捐给慈善机构,有更大的利用效率。

苏珊去世后很久,巴菲特还常常提到她,巴菲特说:“她对任何人都有兴趣,她对钱毫无兴趣,她会帮助任何需要帮助的人,即使是和她持异见的人。她把我变成了一个更好的人。”

如今,巴菲特承诺把99%的个人财富捐献给慈善事业,而且目前已经完成了过半数的捐献。

巴菲特非常认可女性的社会价值,他常常提醒美国要注意,是不是闲置了一半优秀的人才——也就是女性。他还暗示,自己的太太比自己更优秀,“一定要选比自己优秀的人生伴侣(并且要偷偷祈祷,她们没有发现你不如她们)。”

时间回到70年前。

1952年4月19日的那个下午,19岁的苏珊正在紧张地等待婚礼的开始,奥马哈春日的暖阳照拂在她的脸上。

这时,苏珊的父亲汤普森博士用有力的双手扶住女儿的肩膀,充满爱意地说:

“巴菲特绝非普通人,

你不能用普通的方式和他沟通,

但是,他有一颗金子般的心。”

参考资料:

《滚雪球:巴菲特和他的财富人生》艾丽斯·施罗德著

《巴菲特传》金圣荣著

《成为沃伦巴菲特》HBO纪录片