你真的想“一夜暴富”吗?

你有没有想过,也许你所谓的“想要”,只是大脑在一系列化学过程下的本能呈现?

斯坦福大学的神经生物学家罗伯特·萨波斯基(Robert Sapolsky)在其著作《行为》中提到,相对于奖励报酬本身,大脑更倾向于奖励人类对“报酬的预期”。

换句话说,很多自认为想要一夜暴富的人,可能并非真的喜欢那么多钱,而只是在大脑的本能驱动下,从幻想自己“会赚大钱”的美好预期中,得到了无限的快乐。

哪怕,这份想象中的财富,永远也不会到来。

先从一个经典实验说起。

图1. 大脑与化学

来源:网络

01

多巴胺

得不到的永远在骚动

多巴胺被称为人类的“快乐分子”,也被称为“欲望分子”,人类的瞬时快乐,都源于多巴胺的分泌;而人类的大部分“想要”,其实也都源自多巴胺的驱使。

罗伯特·萨波斯基在书中提到过他和同事在斯坦福大学开展的一个实验。

图2. 神经学教授罗伯特·萨波尔斯基(Robert Sapolsky)

来源:网络

实验中,猴子所在的笼子里有一个灯,即刺激信号。一旦灯亮起,猴子如果按下杠杆,相当于“工作”或是“投资”,它会收到食物,即“奖励”。当猴子学会了这个“亮灯-按杆-食物”的系统,一旦亮灯,它就会非常辛勤地反复推动杠杆,以获得奖励。

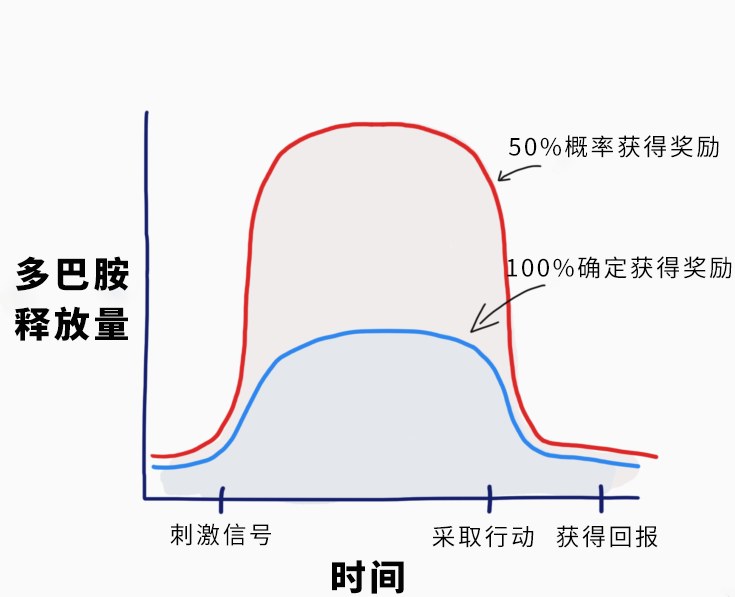

下图是实验中检测到的猴子脑内多巴胺的分泌量:

图3. 多巴胺工作原理

来源:网络

可以看到,当猴子看到刺激信号“灯亮了”时,多巴胺就已经开始大量分泌了;换句话说,多巴胺在猴子产生“对食物的期待”时,就已经开始大量产生了;而当猴子真的获得奖励时,多巴胺的浓度峰值已经过去了。

萨波斯基的结论是,多巴胺与奖励本身关系不大,而和“获得奖励的预期”更有相关性。

因此,多巴胺是欲望之源,也是人的动力之源。它会通过奖励对“美化的未来”的预期,鼓励我们去埋头苦干。

就像歌里唱的,“得不到的永远在骚动”。买彩票时,往往最快乐的时刻不是刮开,而是之前对中奖的期待。很多人旅行的时候也有类似的感受,其实快乐是从计划旅行做攻略的时候就开始了,而且那种“想要”的状态,要比真正打卡目的地的“获得”更快乐。

但这个神奇的实验并没有结束。

萨波斯基继续测试“不确定性”对人类多巴胺的影响——如果把100%获得奖励的概率,改成50%,会怎样呢?

上图同样展示了这部分实验结果:

“不确定性”让猴子们更上头!

因为多巴胺还奖励一份“出乎意料”。正因为这份“不确定性”的存在,增强了意外感,反而引发了猴子们更大的期望,这让猴子脑中的多巴胺飙升。虽然实际获得的奖励总量变少了,但不确定性反而刺激猴子去更加疯狂地按动杠杆。

人类世界的老虎机,也是这个原理。人们带着那份“可能中奖”的欲望不停拉动摇杆,而不管自己是否真的能赢钱;而且即使侥幸中了一次大奖,也并不会因此停下,而是会更加疯狂地拉动摇杆。

因为,多巴胺的字典里,没有“满足”一词。一次奖励之后,多巴胺会想要“更多”,想要“再一次,再一次,再再一次”,因此刺激人反反复复地拨动摇杆,沉迷其中。

02

你眼中的股票市场

多巴胺的缤纷乐园?

因为同时具有“赚钱的美好预期”和“不确定性的回报”的双重属性,我们可以推断,如果你没有经过专业的投资训练或是心智训练,那么,股票市场对于你来说,大概率就是一个“异彩纷呈的多巴胺游乐场”。

美国网络券商平台Robinhood(罗宾汉)算是面对美国散户,把“多巴胺”理论用到了极致,它在网站设计上不断强化“下单的娱乐性”,并因此广受诟病,甚至引起了美国证券交易委员会(SEC)的重视。

Robinhood都做了些什么呢?

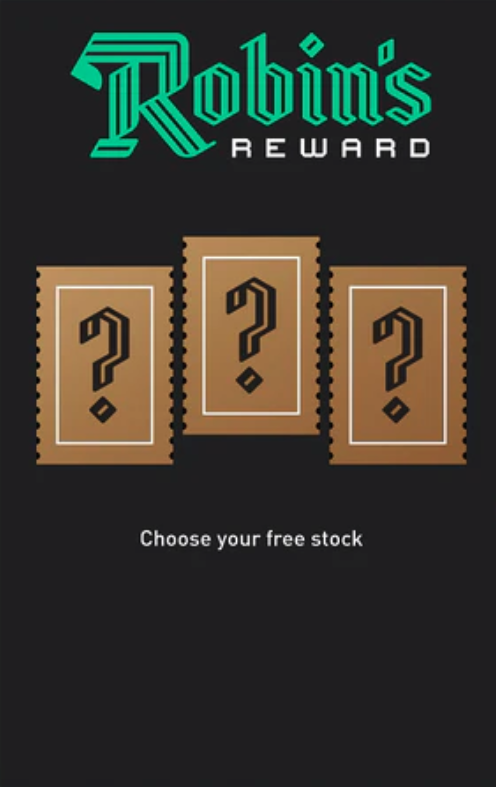

每个新用户完成注册之后,屏幕上会出现一沓彩票让你随机选,你刮开这张写着“?”的电子彩票之后,就能随机获得一个免费的股票份额。

图4. Robinhood欢迎界面

译文:选择一个免费的股票吧

当用户下单后,APP会撒花庆祝,满屏漂满金色碎屑,去强化多巴胺引起的快感。

图5. Robinhood交易界面

译文:恭喜你!你获得了1股微软公司的股票,价值$ 68.94。

彩票刮奖、免费股票、金粉亮片……

不得不说,Robinhood是懂多巴胺的。《福布斯》杂志对这套操作的讽刺是:“它对大脑的效果,就像是给孩子糖果一样。”

同样,在投资中,红红绿绿的涨跌和即时弹出的资讯,都通过多巴胺,让大脑误认为它们很重要。但其实,它们并不一定重要,它们只是离你很近而已。

清华五道口的余剑锋曾经在《行为经济学》的课程中,提到过多巴胺对投资的影响。如果一个投资越能刺激你的多巴胺,你就会越喜欢它,也就越容易去投资它。这种股市中的“多巴胺投资”虽诱人但危险。

很多科学家都研究过股市投资和多巴胺之间的关系,并提醒人们不要被多巴胺误导,我们从中总结出三个最常被讨论的相关性:

1)多巴胺只与“预期”有关

行为经济学家赫什·谢弗林(Hersh Shefrin)认为,你甚至不用赚到钱,只要觉得能赚到钱,就足以唤醒多巴胺,感到很兴奋了。多巴胺在某种程度上,解释了投资中的“贪婪”心态。

2)多巴胺永不满足

资深学者布莱恩·布洛赫(Brian J. Bloch)在Investopedia的交易心理学专栏中提到,你一旦赚过钱,多巴胺就会想要“再赚一次”,而且希望是现在、立刻、马上。为了重现那种美好的感觉,多巴胺会鼓励人们继续买入,极端情况就是陷入不顾胜率、频繁交易的恶性循环。

3)多巴胺奖励超预期

神经心理学教授沃尔弗拉姆·舒尔茨(Wolfram Schultz)是多巴胺研究中颇具影响力的先驱者,他提出过著名的多巴胺的“奖励预测偏差”(Reward Prediction Errors)假说。即多巴胺奖励的是超过预期的结果。低于预期的奖励或超出预期的惩罚都会产生负面信号。因此所有预期内的收益并不会刺激多巴胺分泌,只有超预期的部分才能获得更多的多巴胺。

但投资不是游戏,开心的投资大概率不是安心的投资。

所以在专业投资中,很重要的,就是觉察自己是否是在多巴胺的驱使下作出决策,绝不能让多巴胺任性而为。

面对波动,投资中的“长期持有”感觉上既痛苦又无趣,但这确实是驯化大脑、战胜市场的重要一步。

当持有股票下跌时,大脑因为失去了期待而不再分泌多巴胺,巨大的情绪落差,叠加股价下跌引发的肾上腺素导致的恐惧感,会让人倾向于卖出。

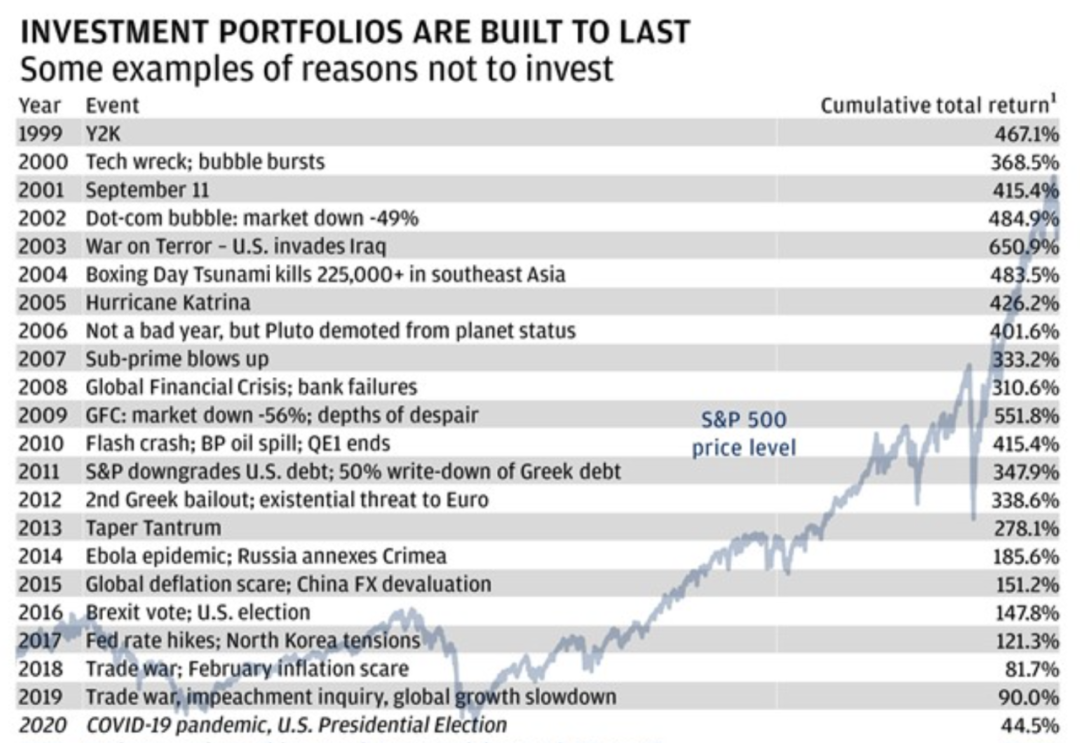

下图是摩根大通(J.P.Morgan)的研究统计:

图6. 投资组合的建立是为了持有来源:J.P.Morgan Private Bank.FactSet. Cumulative total returns for S&P 500 are calculated from December 31 of the year prior to January 31.2022

在图表左侧,列出的是那些让人感到“大事不好”的卖出时点:从1999年的千年虫(Y2K)到2020年的新冠大流行(COVID-19 Pandemic);

在图表右侧,列出了假设回报。假设的是,如果你从这些事件发生那一年的12月31日,买入标普500指数,并持有到2022年1月31日的累积总回报。

这其实就是你卖出行为的“机会成本”。

从20年以上的长期视角看,你买入的时候,多巴胺给你画的饼不一定实现;你卖出时,多巴胺给你讲的鬼故事也不一定是真的。

真正的盈利,往往都需要扛过“买入,浮亏,等待”的痛苦循环。

要么选多巴胺的奖励,要么选投资成果的奖励,遗憾的是,两者很难兼得。

03

冲动是魔鬼

也是“魔鬼身材”的啦啦队

多巴胺既是欲望之源,也是动力之源。

如何在投资中管理多巴胺的奖励体系,把冲动的魔鬼变成魔鬼身材的啦啦队?

正如运动健将雕刻肌肉线条,投资高手也在雕刻他们的神经元和脑回路了。

2021年,发表于《Nature》杂志旗下的《Scientific Reports》中的一篇报告中提到,用多巴胺系统的连接模式,来判断专业投资人的脑成熟程度。

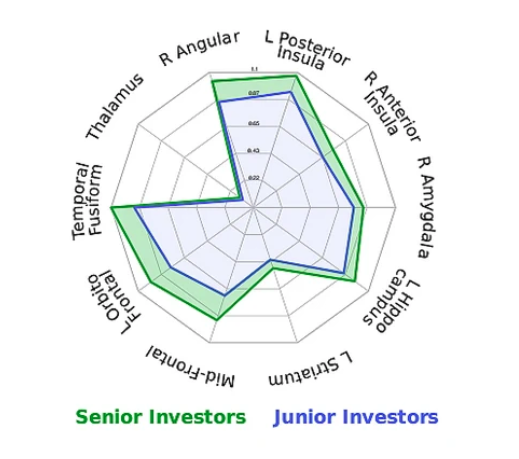

报告显示,相比投资新手而言,那些资深而成功的投资者,在大脑的多巴胺系统连接模式上具有全面优势。这类优势都与金融交易中的奖励机制与压力处理密切相关。

这个优势,既有天生的,也有后天的。研究发现,很多在长期维度上能够取得成功、穿越周期的专业投资人,在先天上,大脑中与多巴胺相关的突触就会更多,这算是基因优势。比如,有89个基因的皮质表达水平呈现出与投资人决策的相关性,尤其是受到儿茶酚胺突触水平相关的基因的影响,其中多巴胺就是很重要的一种儿茶酚胺*。

* 儿茶酚胺是一类含儿茶酚和胺基的神经类物质,最重要的儿茶酚胺是多巴胺、肾上腺素和去甲肾上腺素。

更重要的是,专业投资者通过自律和训练,还能在后天形成关于多巴胺传导系统的生物优势。

比如,那些成熟且成功的投资者在多巴胺相关通路中,有更多的灰质*以及增强的连接结构等,这些特质会让资深投资人对自己的情绪觉知更敏锐,因此更能清晰地觉察到自己的情绪波动,更容易保持平静,且建立更理性的多巴胺奖励机制。

* 灰质(Grey Matter),简写为GM,是中枢神经系统中大量神经元聚集的部位。灰质越多,代表神经元越多,可建立信息网的介质越多,因此形成的网络以更丰富。

比如下图中是初级投资者与成熟投资者的灰质(GM)体积对比,其中成熟投资者灰质体积为“绿色区域”,初级投资者为“蓝色区域”。可以看出,几乎在每一个细分维度上,绿色区域都比蓝色区域的数据更好。这说明,成熟投资者的灰质(GM)体积的优势,几乎是压倒性的。

图7. 成熟投资者与初级投资者大脑灰质体积对比

来源:《Connectivity adaptations in dopaminergic systems define the brain maturity of investors》, Ortiz-Teran, E., Diez, I., Sepulcre, J. et al. , Jun 2021

该研究认为,大脑决策不是对市场走势的随机反应,而是会被我们的经验强化为一种模式。

这个决策过程,既包含有意识的部分,也包含无意识的部分。

其中,无意识的成分源自经验的积累,是根据实际结果不断调整预期的结果,这种预测会转化为人的内在感受的触发系统。

这种无意识的过程,甚至会在有意识的思维模式介入前,就开始影响我们的决定,这就类似我们常说的“直觉”。

打个比方,每一次多巴胺的释放和接收,就像一条溪流的流动,溪水不断地流淌,冲刷河道,就可以在脑中“冲刷”出越来越宽的“河道”(神经回路通道)。那么当大脑接收到下一次刺激的时候,新进入的神经信息,宛如新流入的溪水,会倾向于流向那条更宽的河道,也就是被我们冲刷过多次的那条神经回路通道。

这就是所谓直觉,在脑神经科学领域的解释。

当然,投资者过去的收益成绩,无法被用于预测将来。

但实验表明,人的大脑是可塑的,过去那些无形的思维模式,能够通过训练,在脑中累积成有形的生物优势。

也正是根据上述理论,华尔街那些最聪明的专业投资人,其实已经开始了像健身一样的“健脑”趋势,通过专业的方法,为自己的大脑塑形。相当于自行升级大脑的硬件。

最聪明的这群人,已经意识到了,要在股市中获得超额收益,就不能延用大脑的“出厂设置”,而要通过训练,同步优化“软件”与“硬件”。

对于多巴胺的奖励机制,既不能完全顺从,也不必完全拒绝,而是要自主定制升级。

苹果创始人史蒂夫·乔布斯常说“旅途即奖励”(Journey is the reward)。

上面这种“塑脑”行为,也许可以作为这句话的另一个注脚:

面对市场波动和情绪起伏,每一次金戈铁马的内心征战,虽然表面上无声无息,但都会在大脑中留下痕迹,构筑未来决策的城池堡垒。

下期预告

下期【泉果下午茶】继续探讨投资中的多巴胺——如何在神经元上“打鸡血”?